Plongée dans les archives photographiques de l'université avec Aimée Pons - Université Bordeaux Montaigne

Plongée dans les archives photographiques de l'université avec Aimée Pons

Du 8 mars 2021 au 2 mai 2021

Mis à jour le 4 mars 2021

Recrutée pour un stage à mi-chemin entre la documentation et la communication, Aimée Pons a identifié, classé, organisé et numérisé pour partie les nombreux clichés pris par le photographe de l'université (et celles et ceux qui lui ont succédé) en vue de la constitution d'une photothèque à destination de la communauté universitaire !

La photothèque de l'université, des années 1960 à aujourd'hui

Présentation du fonds photographique

Depuis sa construction et sa création en 1970, l’Université Bordeaux Montaigne, anciennement Bordeaux III, a accumulé un nombre important de photographies (argentiques ou numériques). Malheureusement, ce fonds à forte valeur patrimoniale et documentaire était difficilement exploitable car peu structuré.

En 2020, le cinquantenaire de l'Université fut l’occasion d'initier un travail sur ce riche fonds rétrospectif. Au programme : tri, inventaire, description et classification.

Ce travail s’inscrit plus largement dans la démarche de numérisation du patrimoine de l’Université liée à la vie de l’établissement. À terme, il s’agit, pour la Direction de la communication notamment, de pouvoir disposer d’un outil visuel pour accéder et gérer le fonds photographique de l’Université.

Présentation du stage

La mission confiée à une stagiaire, Aimée Pons, consistait donc, avec l’appui du SCD (Service Commun de Documentation) et de la Direction de la communication, à inventorier précisément ce fonds, à créer un cadre de classement et une méthode de nommage, à décrire et indexer de la façon la plus complète possible ces photos afin d’avoir une idée complète de l’ampleur du fonds et pouvoir facilement y mener des recherches, première étape nécessaire avant la mise en place d’un outil plus poussé pour en assurer la gestion.

Quelques questions à Aimée Pons

Quel était ton parcours avant de débuter ce stage ?

J’ai entièrement effectué mes études supérieures à l'Université Bordeaux Montaigne : après une licence Cinéma, j’ai suivi une licence pro Ressources documentaires et bases de données audiovisuelles (à l’IUT, formation aujourd’hui disparue). J’ai ensuite validé un Master Approches historiques et socio-culturelles du cinéma et de l’audiovisuel (avec pour sujet de mémoire « Prise et reprise de films de famille réalisés durant la Seconde Guerre mondiale : deux films de Péter Forgács, Free Fall (1996) et The Maelstrom (1997) ») et je suis maintenant en Master 2 Études sur le Genre.

Les archives photographiques de l'université, ça représente quoi ?

Le fonds dont je me suis essentiellement occupée est celui constitué par le photographe de l’université, Patrick Fabre, de 1981 à 2014, et conservé au sein de la Direction de la communication. De 1981 à 2003, il a travaillé en argentique puis est passé au numérique.

Travail sur les négatifsPour la première partie, il y a principalement des négatifs (formats 24 x 36mm ou 6 x 6), quelques fois des tirages papier (pour une centaine, sans négatifs) et une quarantaine de films inversibles (« diapositives »). En tout, il y a un peu plus de 8300 photos en argentique.

Pour les photos numériques, il y a plus de 31 000 photos mais parmi elles se trouvent beaucoup de photos retouchées, conservées en même temps que les originaux. En ne comptant pas les retouchées, il doit y avoir autour de 25 000 photos. Elles étaient présentes sur des CD (environ 350) et sur les serveurs informatiques et nécessitaient un grand classement !

Il y a également le fonds argentique antérieur à 1981 (quelques centaines de photos) et le fonds numérique récent, pour lesquels j’ai proposé une méthode de classement et de nommage mais dont je n’ai pas eu le temps de réellement m’occuper.

T'es-tu inspirée d'autres travaux, organisations, fonds similaires pour traiter ces archives ?

J’avais auparavant effectué des stages qui m’ont été utiles dans ce travail, notamment un à l’association La Mémoire de Bordeaux Métropole. J’ai rédigé une liste de mots contrôlés pour assurer une cohérence dans la description des photos, liste que j’ai construite grâce à l’analyse des photos et du site web de l’université et également en consultant des photothèques en ligne d’autres universités.

Je me suis également appuyée sur différents guides :

- Vade-mecum sur la prise en main d’un fonds de photographies proposé par le Ministère de la Culture avec des annexes rédigées par Edmond Fernandez sur l’identification des photo ;

- Guide des bonnes pratiques numériques produit par le TGE Adonis ;

- Guide pour mener une stratégie de valorisation d’un fonds photographique proposé par l’APIE ;

- deux principaux mémoires de fin d’études :

- BLIN Frédéric, Comment traiter les photographies d’un fonds d’archives dans une bibliothèque ? Analyses et réflexions dans l’optique du programme allemand Kalliope, Mémoire de diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction d’AUBENAS Sylvie, Villeurbanne, ENSSIB, 2004 ;

- DIDIER Marie*, Indexation, structuration et encodage des fonds iconographiques : le fonds Léon Lefebvre de la Bibliothèque Municipale de Lille, Mémoire de diplôme de conservateur de bibliothèque, sous la direction de DUCHEMIN Pierre-Yves, Villeurbanne, ENSSIB, 2005.

* Marie Didier fut la directrice de la bibliothèque Lettres et Sciences humaines de 2010 à 2014.

Travailler sur ce fonds dans le contexte sanitaire actuel n'a pas dû être évident, non ?

Mon premier stage a eu lieu de début février à début juillet 2020 (35h hebdo.), puis j’ai repris le stage mi-septembre (14h hebdo.). J’ai donc effectivement été en télétravail la majeure partie du temps. Des outils ont été mis en place au sein de la Direction de la Communication afin de rester en contact permanent et d’avoir tous les renseignements nécessaires. J’ai également été bien suivie par le personnel du SCD et n’ai donc pas souffert d’isolement.

Numérisation des négatifsJ’ai un scanner chez moi : j’ai donc pu numériser une grande partie des négatifs (plus de 6 700 photos), sans quoi l’identification des personnes aurait été très compliquée. Je possède également un lecteur DVD sur mon ordinateur, grâce auquel j’ai pu visionner et transférer tous les CD. Concernant les fichiers présents sur les serveurs, je les ai transférés sur un disque dur. Donc, au vu du contexte, mes deux stages se sont finalement déroulés sans trop de difficultés.

Maintenant, tu connais donc tou·te·s celles et ceux qui ont fait l'université ! As-tu pris contact avec certain·e·s ?

Je n’irai pas jusqu’à dire que je connais tous ceux qui ont fait l’université, il y a encore quelques lacunes mais j’ai effectivement pu compléter de nombreuses descriptions.

J’ai contacté Bernard Lachaise, historien qui a notamment travaillé sur l’Université Bordeaux Montaigne et dont les connaissances seront très utiles pour la valorisation future de ce fonds. J’ai eu également beaucoup de renseignements grâce aux collègues de la Direction de la communication, notamment Isabelle Froustey [directrice de la Direction de la communication] qui connaît très bien l’Université.

Quels ont été tes outils pour référencer et/ou indexer toutes ces photos ?

Pour référencer et décrire les photos, j’ai utilisé un tableur Excel qui permet de mener des recherches précises en couplant des champs « description », « thème » et « sous-thème » et de trouver facilement la photo « physique » et numérisée, si elle l’a été. Cette phase a été entièrement menée pour le fonds argentique et entamée pour le fonds numérique. J’ai également utilisé l’explorateur de fichiers XnViewMP pour renommer et ranger facilement les photos.

Construction de la ligne B du tramwayConcernant les descriptions des photos, je me suis appuyée sur le carnet du photographe, sur des photos légendées par Annie Hanaut (ancienne secrétaire de la présidence), sur un trombinoscope (que j’ai pu compléter) et l’annuaire. J’ai par ailleurs consulté toutes les revues Bordeaux 3 Info et Contact présentes sur 1886 et j’ai fait des recoupements grâce à diverses recherches sur internet, aux documents présents sur Babord+ et le Sudoc ainsi qu'aux fiches de la plateforme Data.Bnf.

C'est un fond inépuisable pour les réseaux sociaux (#tbtUBMontaigne), mais d'autres réutilisations sont-elles prévues ?

Un projet de photothèque est envisagé mais les modalités n’ont, à ma connaissance, pas encore été fixées.

Après ce stage, que penses-tu faire ?

Je vais d’abord finir d’écrire mon mémoire sur le couple cinématographique Claude Gensac / Louis de Funès pour valider mon Master Études sur le genre.

Par la suite, je souhaiterais continuer à travailler dans la documentation, de l’audiovisuel ou non et je serais ravie que cela puisse se faire auprès de l’Université Bordeaux Montaigne !

Propos recueillis par Benjamin Sarcy, Service commun de la documentation

Le mot de la direction de la communication

"Aimée a passé plus d'un an dans les archives photos de notre établissement. Avec patience, autonomie, expertise et passion, Aimée nous a épatées par sa prise en main de ce fonds de plus de 30 000 photos. Nous la remercions pour son travail titanesque et rigoureux, qui nous permet de conserver la mémoire de notre établissement et qui nous guidera dans nos futurs projets de photothèque. Un coup de chapeau spécifique pour ses capacités de reconnaissance des acteurs et actrices de notre université à travers les années !

Merci et bravo Aimée, nous te souhaitons pleine réussite dans tes futurs projets."

Isabelle Froustey et Pierrette Langlais, direction de la communication de l'Université Bordeaux Montaigne

Les fonds photographiques sont hébergés par la Direction de la communication de l'université.

Contact : communication @ u-bordeaux-montaigne.fr

De haut en bas, de gauche à droite

1) ARG2_060_s03 - décembre 1988

Antennes paraboliques disposées en haut d'un des bâtiments du peigne, permettant de capter les émissions de TV étrangères (États-Unis, Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne) transmises par satellite dans le cadre de la mise en place du réseau câblé vidéo VISILINE. L'Université Bordeaux Montaigne (encore Bordeaux III) est alors la première université à être équipée ainsi (plus d’infos : Contact : le journal de l'université - n°106 - 1989, disponible en ligne sur 1886).

2) ARG2_088_s33 - février 1994

Un petit remake d’Abbey Road sous la verrière, alors peu colorée, reliant le bâtiment Administration et le bâtiment A.

3) ARG2_091_1_s11 - 15 octobre 1993

Le hall du bâtiment Administration et ses technologies très 90’s : un écran cathodique annonçant des cours de préparation au TOEFL et des cabines téléphoniques.

4) ARG2_091_1_s18 - 15 octobre 1993

Salle informatique au système de câblage un peu particulier !

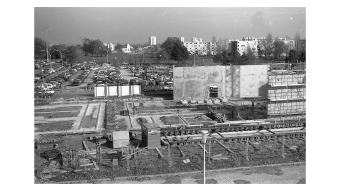

5) ARG2_107_2_s12 - mars 1994

Le parvis Guy Lasserre sans bâtiment Accueil : à sa place, le mur Bissière et le panneau annonçant l’ancien nom de l’université, « Michel de Montaigne Bordeaux III ».

6) ARG2_116_s13 - 21 novembre 1994

Pas encore de village de modulaires, ni tout à fait de Maison des Arts !

7) ARG2_150_1_s15 - 1997

Le nouveau service Accueil installé dans le hall du bâtiment Administration à la rentrée 1997. Le bâtiment dédié à cet effet ne sera construit qu’en 2000.

8) ARG2_162_1_s24 - 4 mars 1998

Façade extérieure de la tour de la BU Lettres et Sciences humaines, avant que ce mur des Lettres soit partiellement caché par l’escalier de secours.

9) ARG2_234_s21 - 29 janvier 2001

Extérieur du bâtiment Administration, côté parvis Guy Lasserre. C’est en 2007 qu’il va connaître une belle réfection, tout comme les verrières des passages couverts qui vont se parer de couleurs chatoyantes.

10) NUM1_2009_0507_131809 - 7 mai 2009

Pas de distanciation sociale lors de l’Assemblée générale sur le parvis Guy Lasserre, mouvement de protestation contre la loi LRU.